Pieter Brueghel le Jeune et la campagne flamande vers 1600

Chasseurs dans la neige

Eté Les moissonneurs

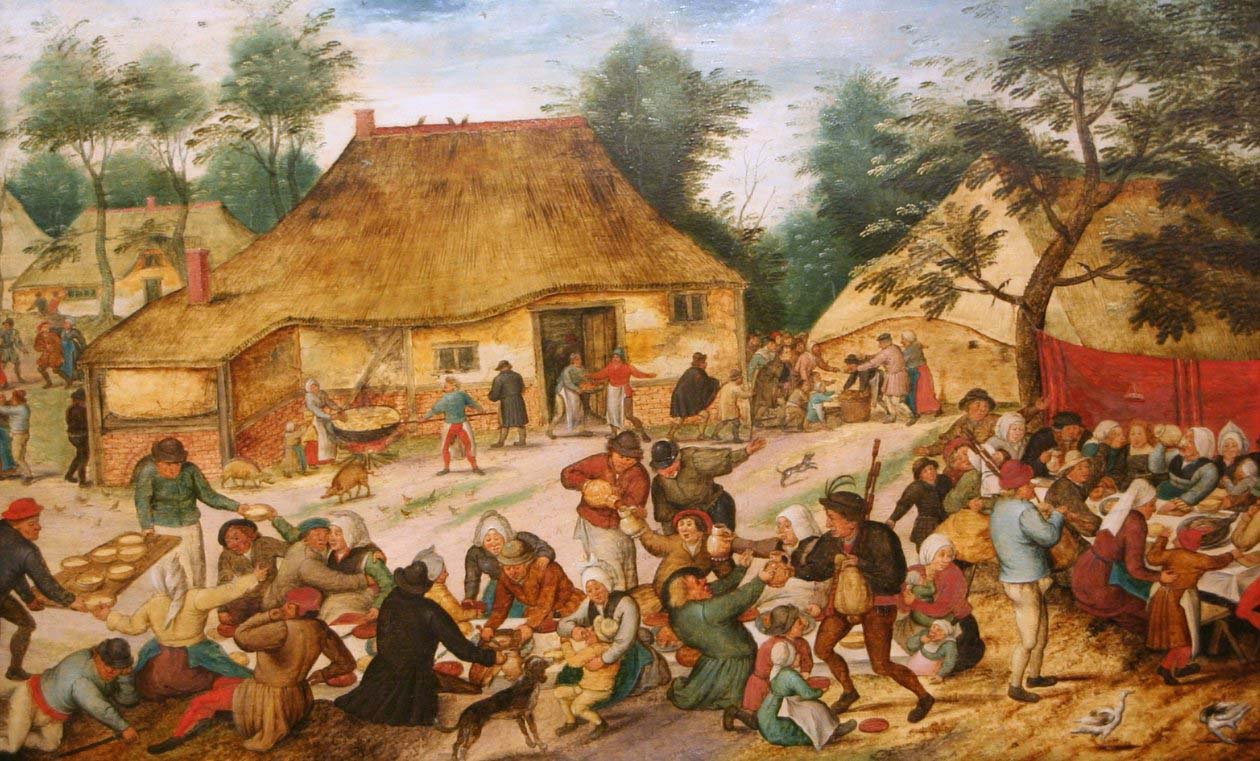

Festin de mariage

Festin de mariage

Foire avec une représentation théâtrale

La bataille entre Carnaval et Carême

La bataille entre Carnaval et Carême

À gauche, on a l’auberge, et devant elle le prince carnaval se tient sur un tonneau. Cette caricature de chevalier tient à la main, en guise d’épée, une broche à rôtisserie, traversant des viandes. Il est gros. À droite, on a l’église, et madame Carême se tient justement sur une chaise d’église. Elle tient une longue pelle à pain, sur laquelle se trouvent deux poissons. Elle est maigre.

La confrontation dialectique est évidente. Et ce n’est pas un dualisme, car le tableau est pétri dans la démarche idéologique de l’époque, qui façonne et se façonne dans le protestantisme. Il y a ainsi une liaison interne entre les « deux combattants ».

Le gros « chevalier » est accompagné d’adultes, dont le manque de sérieux dans la démarche est frappant. On est dans la fête sans considération pour le lendemain. Ce sont par contre des enfants, symbole d’innocence et d’avenir, qui sont auprès de madame carême.

Et tout un environnement est construit autour des deux personnages. Dans la partie du carnaval, c’est la joie et la nourriture est omniprésente ; il y a des déguisements et de l’agitation. Dans la partie du carême, le sérieux et la gravité prédominent.

Il y a tout au fond un bûcher, autour duquel sont amassés des villageois. C’est une référence aux bûchers de la Saint-Jean, un prolongement culturel de la fête païenne du solstice d’été. À gauche du bûcher, on a trois personnages en pleine lumière, ce qui est une référence aux rois mages. La porte est d’ailleurs ouverte : ils viennent rendre visite.

Le petit cortège qui vient vers le centre du tableau est constitué de lépreux, dont la procession avait traditionnellement lieu le second lundi de janvier. Une femme verse d’ailleurs de l’eau à l’un d’eux, alors que juste à côté un enfant boit sur un tonneau… Il fête son élection comme roi des enfants du carnaval, qui a eu lieu le jeudi avant le mardi du carnaval.

Si l’on porte son attention sur le côté droit du tableau, de manière subtile, on a une ligne formée par les gens sortant de l’église, établissant un prolongement de celle-ci et permettant une cohérence dans l’organisation spatiale.

On a uniquement des femmes et elles tiennent toutes des rameaux. C’est une référence au dimanche qui précède Pâques, où l’on fête l’entrée de Jésus à Jérusalem, qui sera suivi de la Passion du Christ et de sa résurrection justement célébrée à Pâques.

Dans l’église justement, en référence à la période de la semaine sainte où on fait pénitence en raison de la Passion, les statuettes sont recouvertes d’un voile, alors qu’on peut voir au sol ce qui semble être des reliques sorties pour l’occasion.

On peut également voir un prêtre qui s’adresse à plusieurs personnes, d’un air contrit et inspiré en même temps.

À l’entrée, on a deux personnes laïques liées à l’église, en charge de la bonne tenue de ce qui se passe, sans doute avec une relique sur la table à gauche, ou de la vente de chapelets.

De manière notable, les femmes qui portent des rameaux, les enfants devant eux et madame Carême ont une croix sur le front, faite de cendres. On trace cette croix le mercredi du Carême, dit le mercredi des cendres, au lendemain du carnaval. C’est le premier des quarante jours de pénitence.

Il y a une contradiction entre les cendres et les rameaux, marquant le début et la fin d’une période, mais il faut savoir que les cendres sont faites avec les rameaux de l’année précédente.

La Danse de l'œuf

On distingue sur le sol le trait de craie où la danseuse doit faire entrer l'œuf et le bol de bois dont elle doit le recouvrir sans le casser.

La Danse de Mariage

La Danse nuptiale

La Fête du village

La Kermesse de Saint-Georges avec la danse

La Présentation des cadeaux

La visite à la ferme

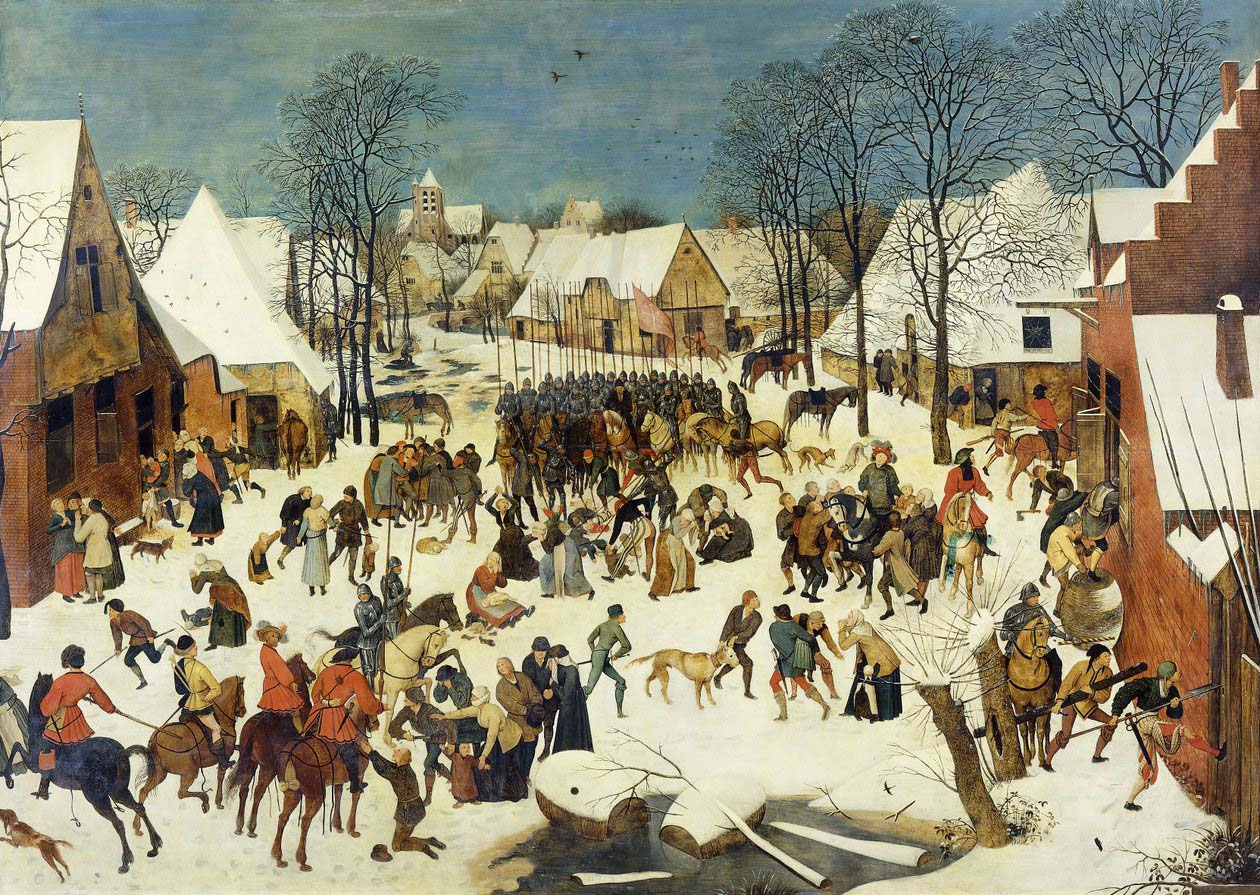

L'Adoration des mages dans la neige

L'Auberge Saint-Michel

Le cortège de mariage

Le dénombrement de Bethléem

La scène représente un épisode décrit dans l'Évangile selon Luc où Joseph et Marie, alors enceinte, se rendent à Bethléem pour se faire enregistrer conformément aux ordres de César Auguste. Comme à son habitude, Brueghel la transpose à son époque dans un village flamand enneigé, à l'extrême opposé du paysage moyen oriental où se situe la scène de l'Évangile.

Marie est au premier plan sur un âne accompagné du bœuf, précédée de Joseph qui porte une grande scie de charpentier. Ils vont faire la file, comme les autres habitants rassemblés devant un guichet, pour se faire enregistrer. À droite, un personnage, représenté avec un grand chapeau, vole des légumes dans un petit jardin. Autour d'eux, ce sont des scènes de la vie quotidienne qui sont représentées : on tue le cochon, on cuisine au milieu des poules, tandis que les enfants jouent sur la glace ou à la toupie.

Le jeu de la Mariée de la Pentecôte

La mariée de Pentecôte

La semaine suivant la Pentecôte, les enfants cueillent des 'Pinksterbloem', littéralement des fleurs de Pentecôte (la cardamine des prés), et en parent l'une d'entre eux, désignée comme la mariée de Pentecôte. Accompagnée d'un cortège chantant et jouant de la musique, celle-ci se rend de maison en maison pour recevoir de petits présents.

Animé de nombreux enfants, notre tableau séduit par la sincérité avec laquelle le peintre a illustré cette scène de réjouissances. La jeune mariée et ses deux demoiselles d'honneur, prenant leur rôle très à cœur, sont précédées par un tambour et un violoniste et suivies de sages petits chanteurs tandis qu'autour le village s'agite : une paysanne poursuit une poule fugitive, à gauche de jeunes garçons ont commencé à se battre et à droite une fillette adresse une franche grimace à la mariée et une autre aide sa cadette à se soulager. Les adultes, spectateurs attentifs et bienveillants, entourent ce charmant défilé.

Le Mariage Paysan

Le Massacre des Innocents

Il s'inspire du Massacre des Innocents, un épisode du Nouveau Testament relaté dans l'Évangile selon Matthieu.

Comme pour d'autres épisodes tirés des Évangiles, Brueghel choisit de représenter le Massacre des innocents dans un cadre contemporain et quotidien. Sous un ciel radieux, dans un très beau paysage couvert de neige, un village flamand est livré à la violence aveugle des soldats chargés de massacrer tous les nouveau-nés de sexe masculin. L'effet d'ensemble produit par le décor masque au premier regard l'atrocité de la scène qui ne se dévoile que progressivement lorsque, à y regarder de plus près, le spectateur découvre des mères éplorées ou hagardes, serrant contre elles des petits cadavres désarticulés et sanguinolents, des parents suppliants ou tentant de défendre ou de cacher quelques enfants encore en vie et, par contraste, l’impassibilité des soldats en armure, groupés en rang serré au fond de la place du village.

Le paiement des dîmes

Le Repas du Moissonneur

Le repas du paysan

Le Retour de la Kermesse

Le roi boit

Au sein d’une chaumière du XVIIe siècle, une bande de joyeux lurons est rassemblée pour célébrer la « Douzième nuit » qui marque la fin de la saison de célébration de Noël à la veille de l’Épiphanie (6 janvier). Comme le veut la tradition, qui persiste de nos jours avec la galette des rois, un haricot cuit est dissimulé dans un gâteau. La personne qui le trouve dans sa portion reçoit une couronne de papier qui marque son règne pour la nuit. Le roi peut ainsi nommer ses compagnons à divers postes dont celui du bouffon. A chaque fois que le roi lève son verre, les autres sont tenus de faire de même en criant « Le roi boit ! ».

Les cadeaux de mariage

Les danseurs de Saint-Jean à Molenbeek

Les proverbes flamands

Il existe un débat approfondi pour savoir combien de proverbes on trouve sur ce panneau de 117 cm sur 163,5 cm. Il y en a au moins 85 très vraisemblablement, et peut-être autour de 118.

L’œuvre est considérée comme surtout une représentation de l’éparpillement psychologique de l’humanité, son délire permanent. Elle est est rapprochée à ce titre d’une œuvre d’Érasme paru en latin en 1511, Éloge de la folie, et d’une œuvre de Sébastien Brant, La Nef des fous, paru en allemand en 1494.

Elle a également comme titre original Le manteau bleu (en référence au proverbe d’une femme mettant un manteau bleu à son mari, c’est-à-dire le trompant) et fut également appelé Le monde à l’envers.

Car en fait, si on prend les choses dialectiquement, le monde est à l’envers, car les expressions sont représentées au pied de la lettre, ce qui n’a pas de sens. La folie est à rechercher ici, et non pas simplement dans le caractère « populaire » de ce qui est représenté.

Si Bruegel appelle à corriger les mœurs du peuple, c’est parce qu’il reconnaît le peuple.

Les Quatre Saisons Printemps

Les Quatre Saisons Eté

Les Quatre Saisons Automne

Les Quatre Saisons Hiver

L'ivrogne ramené chez lui

Mariage paysan

Noces paysannes

Œuvres de miséricorde

Paysage de village avec des fermiers conversant au premier plan

Paysage d'hiver avec patineurs et piège à oiseaux

Repas à la campagne

Retour de l'auberge

Scène de patinage

Un festin de mariage paysan

Un festin de mariage

Un joueur d'orgue de Barbarie aveugle entouré d'enfants dans un village

Une Kermesse flamande

Une scène à la périphérie d'un village

Les jeux d'enfants

peint par son père Pieter Brueghel l'Ancien

Le tableau Les jeux d’enfants, de 116 cm sur 161 cm, est connu pour sa virtuosité. Bruegel a su y placer 230 enfants, 137 garçons et 93 filles précisément, qui jouent à au moins 83 jeux différents. C’est une petite encyclopédie, à l’instar des Proverbes flamands.

Des enfants jouent à la poupée, un autre joue à la toupie. Certains jouent à la queue du diable : le dernier d’une file chercher à attraper le premier. Un enfant est sur des échasses ; d’autres jouent à saute-mouton. On fait souffler de l’air dans une vessie de cochon pour en faire un ballon ou pour s’aider à nager ; on lance une noix sur un assemblage de noix pour les faire tomber.

Deux enfants tirent chacun sur une corde, eux-mêmes à cheval sur un autre enfant. Deux autres se bagarrent et une adulte va les arroser d’eau.

On joue aux boules ou au jeu de quilles ; on cherche à marcher sur un mur à partir d’une porte penchée d’une cave. On lance des petites pièces le plus près possible d’un mur.

On imite la sage-femme et la procession qui porte un enfant à baptiser ; on fait rouler un cerceau devant soi. On cherche à attraper une chaussure tenue au bout d’un bâton ; on doit deviner le pile ou le face d’une pièce. On grimpe aux arbres ; on monte un cheval bricolé avec un balai.

Avec une sorte de pistolet à eau, on tire sur un oiseau, on joue avec un autre – on retrouve la violence sur les animaux, comme régulièrement chez Bruegel. On porte des masques ; on escalade ; on fait des acrobaties. On court à travers d’autres enfants assis donnant des coups de pied. On imite un mariage.

On fait des bulles de savon ; on joue aux osselets. On joue de la flûte et on tape sur un tambour ; on joue à cheval-fondu ; on joue au jeu de puces. On se tire les cheveux ; on joue aux billes. On se pousse pour devenir « le roi de la colline » ; on manie le hochet.

Il y a une petite fille qui gratte une brique rouge : elle fait du pigment, qu’elle va vendre en tant que marchande. C’est utile au peintre, et c’est juste en dessous qu’on trouve la signature : BRUEGEL 1560.

L’œuvre est festive, terriblement plaisante, il y a quelque chose de génial. On est emporté par le mouvement général. C’est un chef-d’œuvre du réalisme.

Pieter Brueghel le Jeune (1564 - 1638))

Pieter Brueghel le Jeune dit aussi Brueghel d'Enfer ou encore Pieter Brueghel II, parfois françisé en Pierre Brueghel le Jeune est un peintre brabançon de la Renaissance, né entre le 23 mai et le 10 octobre 1564 à Bruxelles et mort entre mars et mai 1638 à Anvers.

Fils de Pieter Brueghel l'Ancien et frère de Jan Brueghel l'Ancien, il était surnommé « Brueghel d’Enfer » à cause d’un de ses thèmes favoris : les incendies.

Il se forme à Anvers où il est reçu franc-maître en 1585. Il se retrouve vite à la tête d’un atelier très productif et a de nombreux élèves (dont son fils Pieter III).

Il est longtemps imitateur de l’œuvre de son père, créant des œuvres du même style, et réalisant nombre de copies pour répondre à la demande des collectionneurs (pas moins de treize Dénombrement de Bethléem répertoriés). C’est d’ailleurs à travers les excellentes copies du fils que l’on connaît certains originaux disparus du père. Il conserve toute sa vie le style du réalisme flamand.

Il situe souvent ses scènes dans un décor champêtre et rupestre.

Pieter Brueghel le Jeune (ou Pieter II) est le fils de Pieter Bruegel l'Ancien (ou Pieter I) et le frère de Jan Brueghel l'Ancien.

Après une formation à Anvers, il est reçu franc-maître en 1585 et se retrouve à la tête d’un atelier où il forme de nombreux élèves, parmi lesquels son propre fils Pieter III.

Pieter II situe souvent ses scènes à la campagne et conserve toute sa vie le style du réalisme flamand. Il a été surnommé « Brueghel d'Enfer » parce qu'il a peint beaucoup de paysages d'incendies.

Brueghel le Jeune a longtemps imité l'œuvre de son père, reprenant son style ou même réalisant des copies à la demande des collectionneurs, au point que certains tableaux disparus du père ne sont connus que par des copies faites par son fils. Il est souvent difficile d'attribuer un tableau au père, ou au fils, ou bien à leur atelier.

Musique : La bourrée des serfs - Musique médiévale : Frédéric LAURENT - 2,72 Mo - 3 mn 02 :

Vous n'entendez pas le son de la page : cliquez ici

Copyright © 2001-

La vraie vie (Get a life) avec Papytane et Mamytane, c'est sur papytane77.fr